仕事で細かいことも含めて何もかも上司の許可を得ないと進まない。

これは非常にストレスフルな状況です。

このような状況はどの職場にもありふれています。

「自分で決められない」という裁量の乏しさは、仕事上の大いなるストレスです。

このストレスは悩みの種になるだけでなく、身体的な健康上も良くありません。

それはなんと喫煙以上の健康被害になります。

1 裁量がないのは仕事で重大なストレス要因

任されるとうれしいですが、あれこれ口出しされると仕事がやりにくい。

度が過ぎると自分では何もできなくなります。

(1) マイクロマネジメントされると疲弊する

私の最初の職場は法律事務所でした。ボスは全てを管理するスーパーマイクロマネジメント。

最初の1年くらいはメールは送信前に全て紙に打ち出してボスに添削してもらってから送信していました。

窮屈でした。

そんなものかな、とも思ってましたが、やりにくいですよ。

仕事の裁量がまったく与えられなかったり、ごくわずかしか与えられなかったりすると、人間は意気沮喪(*そそう)する。自分に任された仕事をうまくやってのけたという充足感から人間は自信をつけるのに、裁量が十分に与えられていない状況では「任された」のではなく「言われたとおりにやる」だけになり、責任も感じないし、うまくできても達成感もない。その結果、ストレスがつのることになる。とくに、それまで成功し自信満々だった人ほど強く不満を感じる。

(ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)186ページ)

この場合、会社を辞めるか、すっかりやる気を失って努力しなくなるか、あるいはその両方になりやすい。また仕事の裁量が乏しくストレスを強く感じれば、負の感情に悩まされ、抑鬱や不安に陥りかねない。このように、仕事の裁量は就労者の学習能力、意欲、感情ひいては心身の健康に重大な影響を及ぼす。

上記は、本記事のベースとなった書籍の該当箇所の要約に該当する部分です。

仕事がやりにくい。

それくらいで済めばいいんです。

その程度の窮屈感しか上司に感じないのであれば、その上司は悪くありません。

(2) 裁量が乏しいとメンタルがやられる

問題は仕事の裁量の乏しさがメンタルヘルスに関係することです。

仕事の裁量性は、当然ながら身体的健康のみならずメンタルヘルスにもかかわってくる。自分の仕事を自分ですこしも決められないというのは、どう考えてもストレスフルな状況だ。報酬や公式の地位はどうあれ、自分の判断に委ねられる余地がまったくなかったら、無力感に襲われるにちがいない。

(同上・183ページ)

裁量がないということは、事態を自分でコントロールできないということです。

コントロールとストレスは関係があります。

自分のいる環境をコントロールする能力が奪われてしまったら、たくさんの人がストレスや不安を感じるだろう。だから助手席よりも運転席にすわるのを好む人は多いし、渋滞で身動きがとれなくなると心穏やかではなくなる。

(ターリ・シャーロット『事実はなぜ人の意見を変えられないのか-説得力と影響力の科学』(白揚社、2019年8月)104ページ)

自分の判断が全く通らない職場は、コントロール感がなく、狭く暗い部屋に閉じ込められるようなものです。

「自分の判断が全く通らない」

こうなるとどうなるか?

自分で考えなくなります。ただ指示待ち。

その方が失敗が少ない。

何言ったって怒られたり、上司の意見以外通らないなら自分の意見なんか持ちません。時間の無駄だし、疲れるだけです。

(3) 人間には裁量が心理的に必要である

部下であっても1人の人間です。

人間としての心理がある。

人は心理的に裁量を求めます。選択の自由がほしいのです。

ア 選択肢を持っていることが重要である

(人間は)自分のいる環境に対する自由を基本的欲求として持っている。自由は生存に不可欠なものであるため、人間の基本的欲求なのである。自由があれば、有益で望ましい選択肢を選び、有害な選択肢や結果を避けることができる。自由に対する欲求は心の非常に深いところまで染み込んでいるため、人は選択の自由がある状況をよしとする。その選択によって物質的な利益がもたらされない場合であってもだ。ある実験の中で、2つの選択肢のどちらかを選ばせる、ということを行った。一方の選択肢を選ぶと2回目の選択ができるが、もう一方はできない。2回目の選択をしても特段の利益はもたらされず、必要な作業が増えるだけであったにもかかわらず、人々は2回目の選択ができるほうを本能的に選んだ。

ロレン・ノードグレン=デイヴィッド・ションタル『「変化を嫌う人」を動かすー魅力的な提案が受け入れられない4つの理由』(草思社、2023年2月)226-227ページ

人は自分のいる環境に対する自由を基本的な欲求として持っており、この自由は生存に不可欠とされています。

職場ももちろん「自分のいる環境」です。職場という環境での自由とは、仕事上の裁量が当然含まれます。

イ 自由がない場合のストレスは強大である

ラットと人間も同じようにストレスを感じます。

そのラットを使った「自分で選べない」場合のストレスを測る実験として、3匹の実験用ラットが使われた実験を紹介します。

ラットAは普通の実験用ラットと同じように、水飲み用のチューブがついた小さな金属製のケージに飼われ、定期的に餌を与えられています。

ラットBは、同じような環境にいますが、床には電気が流れるようになっています。電気は不定期に流れ、ラットに苦痛を与えますが、生命に危険はありません。このケージには小さなレバーもあり、ラットは苦痛から逃れるためにレバーに飛びつきます。レバーに触れると電気が停止します。ラットは1~2回の経験で、電気が流れるとレバーを押せば苦痛から逃れられることを学習します。

ラットCは、ラットB同様に床に電気が流れますが、このケージにはレバーがありません。どうしたらラットCの床の伝記が止まるかというと、ラットBがレバーに触れると、ラットCの床の電気も止まるのです。

| 特徴 | ラットA | ラットB | ラットC |

|---|---|---|---|

| 飼育環境 | 一般的な実験用ラットと同様 | 床に電気が流れるケージ | 床に電気が流れるケージ |

| 電気の影響 | なし | 不定期な電気ショック(苦痛はあるが命に危険はなし) | 不定期な電気ショック(苦痛はあるが命に危険はなし) |

| 行動対処手段 | なし | レバーがあり、苦痛から逃れるためにレバーに反応 | レバーなし、ラットBの行動に依存 |

| 学習プロセス | なし | レバーを押すことで電気が停止することを1~2回の経験で学習 | レバーなし、ラットBの行動に依存 |

| 電気停止のトリガー | なし | ラットBがレバーを押すこと | ラットBが同時にレバーを押すこと |

実験後、各ラットの健康状態が検査され、ストレス度合いは潰瘍の有無で判断されました。ストレスの影響を受けたラットは潰瘍ができやすいです。

ラットAは、ほとんどストレスの兆候はありませんでした。

ラットBは、潰瘍はいくつかありましたが、ラットAとほぼ同じで、深刻なものではありませんでした。

ラットCは、ラットBの倍以上の潰瘍が見られました。ラットCは、自分の環境をコントロールできない状況で同じ量の苦痛を受けた結果、心的な影響がより強く表れたのです。

(上記実験については、ロレン・ノードグレン=デイヴィッド・ションタル『「変化を嫌う人」を動かすー魅力的な提案が受け入れられない4つの理由』(草思社、2023年2月)225ページ)

延々と続く辛い仕事、自分で終わりを選べる場合と、終わりを選べずいつ終わるかもわからない場合、どちらの方が辛いでしょうか。

「自分にはどうしようもない」というのは文字どおりどうしようもないくらい大きなストレスがかかるのです。

(4) 裁量欠乏によるストレスが蓄積するとどうなるか

裁量欠乏によるストレスが続くとまずいです。

アメリカ北東部の72のさまざまな組織に属す約700人を対象にしたある調査では、仕事の裁量性と自己申告による不安や抑鬱症状の間に負の相関関係が認められたという。この調査では、裁量が大きくなるほど、不安や抑鬱が少なくなることが確かめられた。

(ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)183ページ)

こうしたメンタルヘルスの悪化は、心臓等の体の健康にも悪影響を及ぼします。

裁量の乏しさは寿命を縮ませます。

2 仕事で裁量がないストレスは脳疾患、心臓病を引き起こす

仕事で裁量が与えられないとストレスになり、何をするにも疲れます。

ただ疲れるだけではすみません。重篤な病気になってしまいます。

ある研究は、仕事の裁量性が乏しい状況は心臓疾患や死亡の重大な要因になり得ると結論づけている

(ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)73ページ)

(1) 職階の低い人は高ストレスで1.5倍心臓病になりやすい

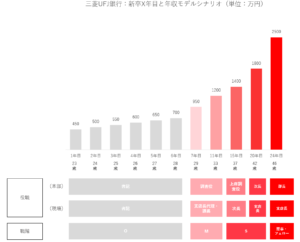

「職場の偉くない人の方が心臓、脳の病気の発症率が高かった。偉い人の方が健康だった」という調査結果があります。

1970年代に、イギリスの疫学者マイケル・マーモットのチームは、ある興味深い事実に気づいた。イギリスの公務員の場合、地位が上がるほど、脳血管障害(CVD)や冠動脈性心疾患(CHD)の発症率と死亡率が下がることである。

……公務員の職階が、健康に重大な影響を及ぼすことが確かめられたのである。いったい、なぜだろうか。

……調査結果について、マーモットは次のように解説している。「CHDを新たに発症するリスクは、年齢調整後で、職階が最も低い男性群

(事務職および事務支援スタッフ)の場合、最も高い男性群(局長クラス)の1.50倍に達した。……女性の場合のCHD発症リスクは、職階が最も低い群は最も高い群の1.47倍だった。この差を説明し得るさまざまな要因を検討した結果、最大の要因は仕事の裁量性が乏しいことであるとの結論に達した。」つまり、職階の低い人は、年齢調整後(一般に病気の発症率と死亡率は年齢とともに上昇するため)のCHD発症リスクが、職階の高い人よりも50%も高いということだ。男性も女性も、である。また男性の場合、局所貧血を起こすリスクは、職階の低い人は高い人の2倍以上に達するという。しかもその単独の最大の要因は、仕事の裁量性だというのである。喫煙よりも、自分で自分の仕事をコントロールできないことのほうが心臓疾患を起こしやすいとは、驚くべき結論ではないか。

ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

職場での地位が低い人の方が心臓病や脳疾患に罹患する率が高かった。

その単独の最大の要因は仕事の裁量。

これは恐い事実です。

(2) 偉い人の方がストレスが少なく病欠が少ない

心臓病までいかなくても、ストレスで不健康になったり病気になったりすることはあります。

心臓疾患の有無は健康状態を表す重要な指標ではあるが、唯一の指標ではない。ホワイトホール研究では、職階による病気欠勤の度合いも調べている。すると、職階の最も低い男性の病気欠勤日数は、最も高い男性の6倍にも達することが判明した。女性の場合の格差はそこまでではないものの、職階の最も低い女性の病気欠勤日数は、最も高い女性の2~5倍に達するという。

ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

病気欠勤日数の差

職階の最も低い人:職階の最も高い人

=6:1

休めない責任感もあるかもしれませんが、偉い人の方が病欠がはるかに少ない。

3 仕事の裁量を奪って部下を早死にさせる恐るべき上司

職場で裁量の問題となると、上司・部下の関係は切っても切り離せません。

(1) 部下を確実に絶望させる方法

こうすれば部下は絶対弱ります、という方法。

ネズミかイヌ、あるいは人間でもいい、とにかく何か生き物を泣かせたり、落ち込ませたり、怒らせたり、絶望させたりしたいと思ったら、確実な方法は、理由もなく行き当たりばったりに罰することである。

あるいは、思いつきであれこれ命令し、すぐさま逆の命令を出すことである。

要するに、自分が他人の意思に翻弄され、手も足も出ないと相手に思わせることだ。

長い間仕事をしてきた人の大半は、締め切りが突然前倒しになったり、仕事の担当が事前通知もなく変更されたり、指示通りにやったのに不当に罵倒されたりしたことがあるのではないだろうか。

ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

これは考えるだけでおそろしい。。

言ってることが支離滅裂な人の下で働くのは気が狂います。

「私は怒ったり罵倒したりしないし、部下にも丁寧だから私が悪い上司であるはずがない」

こう思っている管理職も要注意です。

なぜ要注意か?

言葉遣いが丁寧語でも、「思いつきであれこれ命令」する人なら同じように部下を絶望させるのが得意な上司です。

無自覚に無慈悲な上司はたくさんいますよ。

(2) 上司の気まぐれは学習性無力感を引き起こす

「こいつマジ使えねえ」

と上司が思って部下にあれこれ言っていると、その上司のおかげで、部下が真正使えない無気力社員になります。

上司は重罪です。

上司が思いつきや気まぐれで行動し、朝礼暮改を繰り返していると、部下は次に何を言われるかわからないので戦々恐々とする。これは心身ともに実に消耗させられる状況だ。回避不能な嫌悪刺激に長期間さらされ続けると、その刺激から逃れようとする自発的な行動が起こらなくなる。これを学習性無力感(learned helplessness)という。

ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

学習性無力感に関するある研究は、「制御不能な要因への長期的な曝露は生命体を甚だしく衰弱させる」と報告している。

「心的外傷を受けて無抵抗になり、どう対応すればいいか学習する意欲もなくなり、著しい感情的ストレスを感じる」という。

これは、強烈なストレスを感じていた昔の職場を思い出します。。

ただ言われたことだけをして、それでもひたすらダメ出しされて疲弊しきってました。

このようなストレス満載の職場にいると無気力で判断力が鈍り、辞める判断も適切にできなくなると「ブラック企業を辞めない理由 | ストレスできついのになぜ辞めないのか」で説明しています。

きつい職場にいると、辛くなるだけでなく、判断力が鈍って辞める決断もうまくできなくなる。

それだけでなく、健康にも悪影響が出ます。

となれば、仕事の裁量性が疾病率や死亡率を左右するのも驚くには当たらないし、裁量の余地が多いほど健康で長生きできるのももっともだと納得がゆく。

ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

自分で決められる方が健康的なんですね。

(3) 「もうお前には頼まない」と言い放つ上司

ある具体例です。

ウェブ国際会議の開催支援を行なう企業のある社員は、仮議事日程を用意して上司に提出したところ、「全然なってない。別の人間にやらせるから、おまえはもうやらなくてよい」と言われたという。

ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

すでに徹夜続きで疲れきっていたこの社員は「自分がゴミのように扱われたと感じた。おまえはもうやらなくていいと言われて、ボクは次にどうすればいいんだ?」と話す。このような不適切で暴言に近い上司の発言は、部下にやる気を失わせる。「正直なところ、ここで続ける意味はあるのかと思った」

これも法律事務所でよくありました。

ある文書を作成、ボスが添削、と繰り返していると、ボスがしびれを切らします。

「もういい。俺がやる」とボスが書面作成を全部引き取るのです。

これは「お前はダメだ」というメッセージで、強烈なストレスを感じます。

ボスとやりとりしなくなってほっとする面もあるのですが、「クビになるんじゃないか」という恐怖感も感じます。なにより、自分の無力感を絶望的に感じます。

他人に文章を見てもらうのは「パワポを使わないアマゾン式会議をハイクオリティにする文章力向上法とは 」 でも言及されているとおり、それ自体は悪いことではないのですが、信頼関係が重要です。

4 裁量をうまく与えることでよい上司になれてよい職場が作れる

裁量がないと人は死ぬほど苦しい。

では裁量を与えればどうか。

従業員に仕事の裁量を与えることは、本人のやり甲斐や健康にとってプラスになるだけでなく、経営者にとってもプラスである。

ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

経営者にもプラス。なぜそう言えるのかな。

数十年にわたる縦断的研究も、仕事の裁量の余地が大きいこと、つまり何をどの順序でどうやるかを自分で決められることはきわめて重要であり、

仕事満足度や意欲を大きく左右すると結論づけている。

それも、場合によっては報酬より重要だという。また仕事の裁量は、仕事の出来にも好影響を与える。仕事を任されればモチベーションが上がるので、自分の能力を最大限に発揮して最高のやり方で成果に結びつけることができるからだろう。

ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

いいことづくめですね。

ただ、このモチベーションの高さと業績には相関関係はあるが因果関係はない、という主張もあるので要注意です(フィル・ローゼンツワイグ『なぜビジネス書は間違うのか』)。

5 仕事の裁量を与えない上司の心理

裁量がほしいとみんな思ってる。

重い全責任とまでは言わなくてもある程度は自分の思うように決定したい。

多くの人がそう考えています。

今現在の上司もそういう思いをしながら部下時代を経て上司になっています。

それなのにいつの時代も多くの上司は常に命令一辺倒です。

なぜ裁量は上で留まって下にいかないのでしょうか。

一言で言えば、「私は優秀」という上司の思い込みが原因です。

6 転職を考える際には仕事の裁量の有無、広さを考慮せよ

仕事の裁量は本当に重要。ストレス、健康、命にかかわる、という記事でした。

今の仕事で裁量がなさすぎて辛い、という人だけでなく、それ以外の理由で転職を考えておられる人にとっても、職場での「裁量の広狭」は超重要です。

ぜひ転職活動時には職場選びの1項目として「裁量」を加えることをご検討ください。

エンジニアにも裁量の大きさは重要らしい。

行動経済学者ダニエル・カーネマンの書籍をベースにした心理学を応用した転職先選びでは、6項目作ることを推奨していますので、「裁量」を加えるとよい判断基準になりそうです。

「自分で決める」ことができる環境で仕事ができるといいですね。

今の職場で裁量が得られないならば転職一択しかありません。

▼おすすめ転職エージェントを「転職エージェントおすすめ一覧」を読んで確認。

コメント

コメント一覧 (4件)

[…] 仕事ストレスは裁量の乏しさに由来するので転職でも注意すべきと別記事を書いた通り、仕事の裁量は重要ポイントです。 […]

[…] 仕事ストレスは裁量の乏しさに由来するので転職でも注意すべきの中で「仕事の裁量を部下に与えない上司の心理」を説明しました。 […]

[…] 事な要素であり、仕事ストレスは裁量の乏しさに由来するので転職でも注意すべきという記事を別途書いています。 […]

[…] 「仕事ストレスは裁量の乏しさに由来するので転職でも注意すべき 」で説明しているとおり、自分である程度決められる職場に転職することをお勧めします。 […]