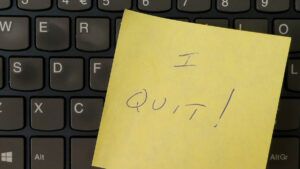

- 自分は一体何がしたいのか

- どのような職場に言ったらいいのか

転職しようと思うとこういうことを考えます。

禅問答のような答えのない質問です。

どのような企業に転職すべきか?

どうその会社を選び出すか?

これに答えるべく、ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマンの知見から最適かつ実践的な転職先選びを紹介します。

1 転職先は直感で選べ! | 本当にそれでいいの?

次のような転職先の選び方をしていませんか?

- 「何となく面白そう」

- 「考えるな。感じろ」

こういう決め方はしてはいけません。

なぜか?

転職は、直感があてにならない領域だからです。

あなたが直感系の人でもよく考えた方がいい。

自分の感情や価値観に重きを置きすぎるのはよくありません。本来重視すべきではないものを重視しすぎてしまうおそれがあります。

自分の主観や思い込みの前に冷静な客観的分析があった方がいいのです。

よい意思決定をしたいなら自分の価値観とあきらかな事実とを混同するな、という助言が広く受け入れられている。よい意思決定は客観的で正確な予測的判断に基づくべきであって、そこに感情や好き嫌いなどの価値観が入り込んではならない。

ダニエル・カーネマン=オリヴィエ・シボニー=キャス・R・サンスティーン『NOISE〔上〕組織はなぜ判断を誤るのか?』(早川書房、2021年12月)97ページ

よい転職をしたい、と「よい意思決定をしたいなら」、「自分はこんな仕事ができたら楽しいに決まっている」という「自分の思い込み」と、職場と自分に関する「あきらなか事実」とを混同してはなりません。

2 転職先選びで面接を重視しすぎるべからず

「直感で転職先の会社を選ぶできではない。いい職場かどうかは面接でよくチェックだ」

この考えも危険です。

面接で人はわかりませんし、応募者であれば面接だけで応募先がどんな職場かは判断できません。

(1) 面接官がよければいいというものではない

面接官の印象が良いと、その会社が全てがいいと思えてきます。

ハロー効果にやられているからです。

もしあなたが大統領の政治手法を好ましく思っているとしたら、大統領の容姿や声も好きである可能性が高い。

(ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー』)

このように、ある人のすべてを、自分の目で確かめてもいないことまで含めて好ましく思う(または全部を嫌いになる)傾向は、ハロー効果(Halo effect)として知られる。後光効果とも言う。

人である以上、自分がこういう不合理な思考様式を持っていることを理解しなければなりません。

(2) 熟練の面接官でも人材評価はできない

応募者だけでなく、面接官も安易に人を判断しようとしてしまいます。

しかし、うまくいきません。

考えるべきなのは、この応募者が仕事で能力を発揮できるか、ということだ。しかしわれわれは、彼女が面接で好印象を与えたか、という質問に答えようとしているように見える。

(ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー 上』153ページ)

面接では、感情ヒューリスティックが働き、置き換えが生じてしまい、適切な人を採用できないのです。そして、自分でそれに気づいていない。

勝手に置き換えてはいけない

また、カーネマンは、一般的な面接方式では適切な判断ができないと指摘します。

たとえばメディカルスクールの入学試験では、教授陣が受験生と面接した後に合議により最終合格者を決める方式が多い。まだ断片的なデータしか集まっていないが、次のことは確実に言える。面接を実施して面接官が最終決定を下すやり方は、選抜の精度を下げる可能性が高いということである。というのも面接官は自分の直感に過剰な自信を持ち、印象を過大に重視してその他の情報を不当に軽視し、その結果として予測の妥当性を押し下げるからだ。

通常行われる面接なんてこんなものなのです。

日本の転職本でも同じような説明がされています。

悲しいかな面接官には面接に無知な人が多く、あまり深く考えずに転職理由だの志望理由だのを聞いてしまう。そしてそのやり取りで何をしているかといえば、対話の奥の本質をとらえようとするのではなく、話の筋の通らないところを見つけては執拗に掘り下げるのです。その結果、対話の中身そのものより、そのときの説明の仕方や話し方などを見て直感で評価してしまい、「やはり第一印象が大事」などとなるのです

(細井智彦『転職面接突破法―10万人が受講した究極メソッド』(高橋書店、2011年8月)4ページ)

上記の転職本では「面接官には面接に無知な人が多」いから、そうした面接官は第一印象で決めてしまうと指摘しています。

私はこの指摘は不正確だと思います。

「無知な面接官」だけが第一印象を重視するのではなく、すべての面接官は第一印象の影響を強く受けます。

カーネマンはこう言います。

現在の面接(注 「15~20分程度で、……総合的な印象を形成するために、できるだけいろいろなことを話題にするよう指示されていた」)が失敗した原因の少なくとも一部は、面接官が自分に最も興味のある話題を取り上げて、相手の内面生活を知ろうとする点にある

(ファスト&スロー上・333ページ)

(3) 応募者もまた職場の評価をするのは難しい

しょっちゅう採用をやっている面接官ですら大した意味のない面接を重視して第一印象で決めています。

本業で忙しい転職希望者が面接で職場を直感で判定しようというのは極めて困難です。

3 転職先選びの基準(オリジナル通信簿)を作れ

じゃあどうやって転職先を決めたらいいのか。

(1) カーネマンが勧める採用法

「採用する側」はこうやって採用したらいい、というカーネマン・メソッドが紹介されています。

応募者による会社の選び方の基準はこれを応用するので落ち着いて読んでください

たとえば、あなたの会社でセールスマンを採用するとします。

その場合にすべきことはこうです。

①まず、「この仕事で必須の適性(技術的な理解力、社交性、信頼性など)をいくつか決める」。しかし、あれこれとたくさん項目を作るのではなく、「六項目がちょうどよい」。

そして、この適性は、「できるだけ互いに独立したもの」にしましょう。いくつかの事実確認質問によって、その特性を洗い出せるものが望ましいです。

②次に、「各項目について質問リストを作成し、採点方式を考え」ましょう。

5段階や、「その傾向が強い、弱い」という評価方式でも問題ありません。

この①と②を30分程度準備するだけで、「採用する人材のクオリティは大幅に向上するはずだ」とカーネマンはいいます。

30分かけるだけでいいのか。

これでそんなに効果が上がるとは。

次に実施方法についてのカーネマンの説明。

ハロー効果を防ぐために、面接官には項目ごとに、つまり次の質問に進む前に評価させる。また、質問を飛ばしてはいけない。

なるほど。面接官は、ある項目の質問を終えた時点でその項目についての点数をつけるわけですね。ある質問に対する受け答えで好印象を持って他の質問への回答について高く評価したりすることを避けるためです。

応募者の最終評価は、各項目の採点を合計して行う。……合計点が最も高い応募者を採用すること。この点は、強く心に決めなければならない。ほかに気に入った応募者がいても、そちらを選んではいけない。順位を変えたくなる誘惑に、断固抵抗しなければいけないのである。

ここも重要。

機械的に点数を合計して評価する。主観を交えて総合評価をしてはいけません。

面接官の総合評価をもって最終決定とすべきではない。

ミールの本(※カーネマンが感銘を受けた本)は、そのような評価は信頼に値せず、個別に評価された属性を統計的に統合するほうが信頼性が高い、と示唆していた。

(2) オリジナルの転職先選びの基準を作る

ダニエル・カーネマンの採用法をベースにして「転職先の選び方」を作成しましょう。

① 転職先に求める項目を6項目を決める

どんなのがあるでしょうか。

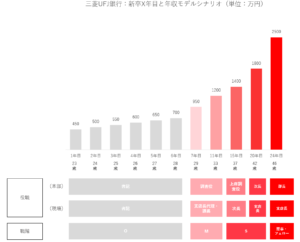

- 待遇

- 業務内容

- 対人関係

- ポジション・職位

- 場所

- 多忙さ

- 裁量の広さ

こんな感じでしょうか。

それぞれが独立した項目であるのが望ましい。

このうち、「裁量」はストレスにかかわる大事な要素であり、仕事ストレスは裁量の乏しさに由来するので転職でも注意すべきという記事を別途書いています。

② 採点方式・評価方法を決める

ある転職先候補会社の評価をしてみます。

6項目を選び、それぞれ5段階で評価する方式としてみました。

重要度Aの項目については、評価を2倍することにします。

③ 評価

複数の応募先ごとに点数を付けます。

(3) 最新の自己転職先評価項目

今現在の私の転職先評価項目は以下の通りです。人によってどのような項目を使うかは異なります。

- ワークライフバランス<A>

- 対人関係、環境<A>

- 裁量<A>

- 待遇<B>

- 会社の事業内容<B>

- 自分の業務内容<B>

<A>は、優先度合いの高い項目です。

<B>は、優先度合いの低い項目です。

1. ワークライフバランスは、基本的には長時間労働かがポイントです。在宅勤務をどの程度認めてくれるかも関わります。

2. 対人関係、環境は、客観的な面を見ます。「いい人がいるか」という考え方はしません。小さなチームなのか、大きな組織なのか、そのポジションについたら相談しやすそうな人はいるのか、孤立しそうではないか、といった環境面から採点します。

なぜ環境面を見るかといえば、それが客観的な事実だからです。ここでもう一度カーネマンらの書籍を引用します。

よい意思決定をしたいなら自分の価値観とあきらかな事実とを混同するな、という助言が広く受け入れられている。よい意思決定は客観的で正確な予測的判断に基づくべきであって、そこに感情や好き嫌いなどの価値観が入り込んではならない。

ダニエル・カーネマン=オリヴィエ・シボニー=キャス・R・サンスティーン『NOISE〔上〕組織はなぜ判断を誤るのか?』(早川書房、2021年12月)97ページ

3. 裁量は、働きがいに重要な要素です。

4. 待遇は、基本的には年収です。住宅手当等の主要な手当も入ります。昇給がどうなるかも考慮要素です。

5. 会社の事業内容は、その会社がどんなことをやっているかです。食品とかあまり儲かっていない業界、ゲーム業界、不動産業界等はあまり興味がないです。

6. 自分の業務内容は、どんな業務をするかです。取締役会や株主総会を専門にやれと言われたら断ります。契約書をひたすらレビューする、もきついです。私は1つに特化すると飽きがちなので、幅広めに業務がある方が私はいいです。

ある候補企業の点数を付けてみました。

この会社の総合点は35点です。

他の会社の点数も出します。

総合点が高い会社が転職すべき会社です。

| 重要度 | 項目 | 5段階評価 | 係数 | 点数 |

|---|---|---|---|---|

| A | ワークライフバランス | 4 | ×2 | 8 |

| A | 対人関係 | 3 | ×2 | 6 |

| A | 裁量 | 4 | ×2 | 8 |

| 金 | 5 | 5 | ||

| 会社事業 | 4 | 4 | ||

| 自分の担当業務 | 4 | 4 | ||

| 35 |

転職するかどうか考える時は、下記4のとおり必ず現職場と転職先候補両方を採点して比較するようにしましょう。

数字で比較してみたがなんとなく決められない、、という人は以下記事もぜひ参考にしてみてください。

4 辞めるべきか残るべきかのそもそもの判断

本記事は、転職する場合、どんな選び方で転職先を選定すればよいのか、ということを説明する記事です。

それより前段階、転職するぞと決めておらず、今の会社を辞めて転職すべきかそれとも残るべきかどうかというそもそもの判断についての記事は以下を参考になさってください。

5 転職先選定の基準作りは難しいので良い転職エージェントに相談できるとよい

なんで上記3のような採点基準を作るか。

それは、人の思い込みや直感によるそそっかしい決定を避けるためです。

ただ、3の選び方だと「基準」をしっかり作れるかが大事になります。

転職の本を読んだり、人に相談したりするべきです。基準作りに協力してもらいましょう。

そして、信頼できる転職エージェントに相談しましょう。

転職エージェントに相談に行く際には、自分で一応の基準表を作って持っていきましょう。その方が話が早いです。

自分がどういう考えで基準表を作っているか話してエージェントに理解してもらうべきです。

よいエージェントなら理解してくれ、その基準表の改訂に協力してくれるはずです。

また、基準表の採点にもよいアドバイスをくれるでしょう。

*****

行動経済学という興味深い学問の知見に基づいて「ノーベル賞クラス」の転職先選びの方法を紹介してみました。

世の中でよく見聞きする「私の転職はこうやった」とは一味違った内容になっていると思います。

この転職先選びは、実践にそれほど時間はかかりません。

理解したら、実践してみてください。

この記事をここまで読んだだけでも世の中の転職希望者の中で相当な上位の能力者であると言えます。

この前記3のオリジナルの通信簿を作って合理的な転職を実現しましょう。

それができるライバルはほとんどいません。

▼相談相手となる転職エージェント選びの参考記事

コメント

コメント一覧 (5件)

にゃんがー様

毎週ブログを楽しく拝見しております。

前職は、転職エージェントとして仕事をしていましたが、

その頃に、にゃんがー様のブログを見つけまして、その情報量と質に圧倒され、

当時から勉強させていただき、職業を変えた今でも沢山の気付きを頂いております。

(前職のチームメンバーに本ブログをオススメして、チェックするように指示していたほどです笑)

以前にも一度相談させていただきましたが、今回は転職先の決め方について悩んでおり、

もし可能でしたら、にゃんがー様にアドバイスいただきたく思っております。

■相談したいこと

・最終的に、どういった方法や流れで転職先を決めるべきか

■現状

・以下3社で内定を頂いております

①M&Aアドバイザリー、クロスボーダーM&A、DD等を行うコンサルティング会社:コンサルタント職

→会計士の資格は持っていないこともあり、まずはM&Aアドバイザリー業務を対応する仕事と伺っております

(後々は、財務DDやPMI等も任せていきたいと伺っております)

②メンズエステ、トレーニングジム等を経営する会社:経営企画職

→To Cビジネスの会社を年1~2社ほど買収して、コンサルティングを行って成長させるといった事業をしている会社で、全グループ8社の数値分析や管理を行う業務と伺っております

(また将来的には、買収先企業の代表を任せていきたいと伺っております)

③大手人材派遣会社:PMI推進スタッフ職

→年2~3社ほどM&Aを行なっている会社でして、買収先企業のPMI全般を対応する仕事と伺っております

※補足ですが、面接に臨むにあたって、

「転職面接は第一印象で決まる」の記事をかなり意識して臨んだ結果、

内定3社に繋がったと思っておりまして、本当にありがとうございます!

■実施したこと

・本記事にあるカーネマンの採用法を実施しております

・整理した内容で、手元に情報が無く確認の必要な情報を整理して、来週中にオファー面談の調整をしております

■悩んでいること

・カーネマンの採用法を実施したところ、③→①→②の順で順位がついておりますが、腹落ちできるまで納得できておらず、悩んでおります

→頭の中では、①→②→③の順で志望度が高い状態です

・今回の転職の1番の軸が、「キャリアアップ」になりまして、3社ともキャリアアップはできそうと考えているのですが、キャリアの方向性が変わってくるため、どの方向性で選ぶべきかで悩んでおります

→個人的には、①と<②&③>で大きくキャリアの方向性が変わると考えています。

長文かつ分かりづらい内容となり、申し訳ございません。

こちらの情報だけですと難しいかと思いますが、

1,2文でも構いませんので、現状に関してアドバイスいただけますと幸いでございます。

引き続き更新を楽しみにしております。

内定獲得おめでとうございます!同時期に3社獲得とはすごいです。

また、いつもブログをお読みいただくだけでなく、当ブログの記事を参考にしていただきましてありがとうございます。とてもうれしく思います。

ご質問は大変悩ましい問題だと思います。私も少し考えてみますので、回答まで数日お時間いただけたらと思います。できたら金土日のうちにお答えできたらと思っています。

[…] これについては、過去記事「転職先企業の最高の選び方【ノーベル経済学賞受賞学者カーネマンの方法】 」で、客観的に決めるべき、とガイドを示しています。杓子定規に決めた方がい […]

にゃんがー様

ご丁寧にご返信いただき、誠にありがとうございます。

今のところは、キャリアアップを最優先事項に置いているため、各企業とのオファー面談時に、その点について詳しくお伺いする予定です。

そして、お聞きした内容からキャリアアップできる企業の優先順位を付け、事前に点数付けをした他優先事項とのバランスを考えて、最終意思決定しようかと思っております。

ご多用の中で、ご負担をお掛けし恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。

ご確認ありがとうございます!

納得のいく決定ができるといいですね。