転職で決断する時に直感に頼りすぎてはいけません。

なぜか?

転職という複雑な要素がからみあった難しい問題の答えを出すのに、直感のそそっかしい速い思考システムが向いていないからです。

「直感で転職先を決める」は、言い換えると「良く考えずに軽率な判断で転職先を決める」と同じことです。

「軽率」だと浅はかで愚かな人間がするというネガティブなイメージで、「直感」だと人間の奥底にあるセンスに従って雑味のないベストなものをもたらしてくれるポジティブなイメージがあるでしょう。

「直感」というのは、多くの場合、自分を正当化するための屁理屈言葉として使われています。

転職という人生の一大事を決断するにあたって曖昧な直感に頼ってはいけません。

1 直感には根拠がない

「直感」は自分に素直な、意味のある決め方ではないのか。

納得して自信を持って決めた転職先ならいいのではないのか。

そんな「思い込み」があるかもしれません。

思い込みには注意です。

なぜかといえば、間違いである可能性が高いから。

思い込みは間違いがちである。また、たとえ間違っていなくても、思い込みを容易に検証できる場合においても思い込みに頼ることは愚かだ。

(リチャード・E・ニスベット『世界で最も美しい問題解決法 ―賢く生きるための行動経済学、正しく判断するための統計学―』(青土社、2018年1月)230ページ)

心理学者であるニスベットはこのように思い込みに基づく決定が誤りになりがちであることを指摘しています。

転職においては、こうなります。

「この会社に転職するのがいい!」という思い込みは間違いがちである。

たとえ、間違っていなくても、ここに転職すべきだという思い込みが本当にそうなのかを簡単に検証できるのに、それをせずに単に思い込みだけを頼りに転職という重大事を決定するのは愚かである。

単なる直感に基づく転職先選びは、理由がなければよい選び方ではありません。

人々が自分の直感に対して抱く自信は、その妥当性の有効な指標とはなり得ない

言い換えれば、自分の判断は信頼に値すると熱心に説く輩は、自分も含めて絶対に信用するな、ということだ。

自分の思い込みを信じてはいけない、ということです。

2 最初にすぐに思いつくアイデアはありきたり

直感で思い浮かんだアイデアは、言い換えればあまりよく考えず短時間で出てきたアイデアと言えます。

「1か月あれこれいくつものオプションを検討した結果出てきた考え」を直感に基づいて出したという人はそんなにいないと思います。

パッとひらめいて「これいいじゃん!」と思う最初のアイデアを直感に基づくものだと考えする人が多いはずです。

自分のキャリアや人生をより良いものにするというデザイン思考の書籍である『ライフデザイン スタンフォード式最高の人生設計』(早川書房、2017年9月)は、以下の事柄を守るよう言っています。

どんな問題であれ、絶対に最初に思いついた解決策を選ばない。

(ビル・バーネット=デイヴ・エヴァンス『ライフデザイン スタンフォード式最高の人生設計』(早川書房、2017年9月)115ページ)

「絶対に」最初に思いついた解決策は選んではならないという強い支持です。

なぜなのでしょうか。

スタンフォード大学でライフデザインのプログラムを持っている筆者は以下の通り説明しています。

ふつう、わたしたちの脳は怠け者なので、なるべく早く問題をとり除きたいと考える。そのため、最初のアイデアを媚薬漬けにして、わたしたちを”恋”に落とそうとする。しかし、最初のアイデアに恋をしてはいけない。この恋愛関係はまずうまくいかないからだ。たいていの場合、最初の答えは平凡で、あまりクリエイティブではない。人間はまず当たり前のことを指摘する傾向がある。

(同上116ページ)

この注意事項は、転職でも大いに参考になります。

「この会社いい!最高!」と最初に思った会社への転職には慎重になるべきです。

これから転職するぞ、という一番最初に見た「これいいな」と思う求人情報は強く印象に残ります。転職面接前に知るべき効果的な心理学の知識で説明した初頭効果が発動するからだと思います。

私の個人の体験でも、「転職しようかな」と思い始めた時期にふと見た魅力的な求人案件が強く後々まで印象強く残ることがたびたびあります。

この印象付けられた魅力的な求人情報は、自分内の強い固定化された基準になってしまい、けっこうな曲者になってしまいました。私の転職活動ではよい基準にはならなかったです。

そんなボワっと思い浮かんだ最初のアイデアを究極の存在とするのは得策ではありません。

もっといい選択肢を自分でつぶすことになります。

ここでやっかいな概念が登場します。

「直感」です。

「最初になんとなく思いついたアイデアは悪い」と言えば、「まあそうだね」と理解してくれる人もけっこういそうです。

しかし、それを「直感で思いついたアイデアは悪い」と言うと、「え?おかしくない?直感ならいいじゃん。考えるな、感じろでしょ」と反論してくる人も多いでしょう。

「直感」という言葉はなんとなくクールであり、いい判断のもとになると思わせてしまうのです。

3 人はすぐに安易な思い込みに頼る

なぜそんな間違いがちな直感を人は使いたがるのか。

人はよく考えるのが苦手で、すぐに答えがでる考えを優先しがちだからです。

そのため、「一度これだ!」と思うと、「悪くないスト―リー」を瞬時に作り出してしまいます。

(人の思考は)いちばんもっともらしく見えるストーリーにうまくはまる考えや情報だけを呼び出す仕組みになっている。

(ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー (上)』(早川書房、2012年11月)23ページ)

「見たものがすべて」なので、自分の知らないことはないものとし、簡単に自信過剰になってしまう。

心理学者でノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者の大家であるダニエル・カーネマンはこう指摘しています。

人は簡単に答を出すのですが、その答は実は答になっていないのかもしれません。

問題が難しすぎて、スキルを総動員してもよい解決が思い浮かばないときにも、直感は働く。そしてすぐに答えを出してくるが、しかしそれは、もともとの問題に対する答ではない。あの投資責任者が直面した問題、すなわち「私はフォード株を買うべきか」は難しい。だが、もとの問題と関係はあるがより簡単な質問「私はフォードのクルマが好きか」になら、すぐに答は出せる。そしてこの答が選択を決めた。これが、近道探しをする直感的なヒューリスティクスの本質である。困難な問題に直面したとき、私たちはしばしばより簡単な問題に答えてすます。しかも問題を置き換えたことに、たいていは気づいていない。

(ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー (上)』(早川書房、2012年11月)23ページ)

人は、問題が難しいと、頭の中で勝手に簡単な問題にすり替えてしまうのです。

つまり、「この内定先に転職すべきか」という問題が難しいと、「この内定先の面接官は好きか」という問題に置き換えてしまうのです。

新卒の会社選びで「人事の人がよかったから決め手になった」というのがあります。

新卒採用担当の人事部社員は「うれしい!」と喜びますが、新卒の選び方も愚かですが、喜ぶ人事部社員も愚かとしか言いようがありません。

「この会社に入るべきか」という問いに自分で答えを出すのを避けてしまっています。

会社の人の「感じが良かった」ことで「内定先に転職すべき」という問いへの答えが出たと思ってしまう。

このような問題の置き換えを「ヒューリスティック」といいます。人はこのヒューリスティックに頼って思考の省エネを図ろうとするのです。

「難しい質問に対してすぐには満足な答が出せないとき、システム1はもとの質問に関連する簡単な質問を見つけて、それに答え」るという操作をします。

ここで言う「システム1」とは、瞬間的に答えを出す人の思考システムと考えてください。

もう一つの思考システムは「システム2」です。これは、時間をかけて熟慮する思考システムです。

職歴の何もない新卒と違い、転職するのであれば新卒の空っぽ学生のような判断方法はとるべきではありません。

4 直感を使って答えを出すべきケースとそうでないケース

直感がいついかなる場合もダメとは限りません。

直感で決めていいケース、直感の方がいい場合もあります。

どういう場合でしょう。

主観的な自信は信用できないとしたら、直感的な判断のもっともらしい妥当性をどうやって評価すべきだろうか。

答は以下のとおり。

答は、スキル習得の2つの基本条件から導き出すことができる。

①十分に予見可能な規則性を備えた環境であること。

②長期間にわたる訓練を通じてそうした規則性を学ぶ機会があること。

上記2つの条件が満たせる場合に限って、直感は機能する可能性があるということです。

どういう場合が当てはまるのか。

カーネマンはチェスを具体例としてあげています。

また、以下の職業も秩序がある環境に置かれているといいます。

- 医師

- 看護師

- 運動選手

- 消防士

他方で、規則性のない環境に置かれている職業の具体例は以下のとおり。

- ファンドマネジャー

- 政治評論家

この人達の直感は当たらないということです。

直感が役に立つ領域は限られます。

経験に基づいた人間の直感は、……問題と答えが繰り返されるような「親切な世界」向けにできている。

(デイビッド・エプスタイン『RANGE<レンジ> 知識の「幅」が最強の武器になる』(日経BP、2020年3月)150ページ)

正解が特にない領域(「不親切な世界」)では直感は役に立ちません。

後述しますが、転職すべきか、転職先はどこにすべきかといった転職をめぐる問題は正解のない領域です。

つまり、転職の判断にあたっては直感は頼りにならないのです。

5 直感を頼らずに考えれば間違えない問題なのに、あえて直感を使って間違える

直感クイズ

直感で次の問いに直ちに答えよ。

- 5台の機械を使って5分間で5個の製品が作れるとしたら、100台の機械を使って100個の製品を作るには何分かかる?

- 湖にスイレンの葉が浮かんでいる。スイレンは毎日2倍に増える。湖全体をスイレンが覆い尽くすまで48日間かかるとしたら、湖の半分を覆うには何日かかる?

回答例

- 100分

- 24日間

上記の回答例は、83%以上の人が答える直感的回答です。

上記はいずれも誤りです。

正解はこう。

- 5分(5台の機械で5個の製品を作るのに5分かかるということは、1台の機械で1個を作るのに5分かかるということ。だから、100台で100個作るときにも同じだけの時間がかかる)

- 47日間(48日目にスイレンが2倍になって湖全体を覆い尽くす)

この問題は、「イェール大学のシェーン・フレデリック教授が、金融専門家600人に同様の問題を出した結果、全問正解したのはたった40%にすぎなかった」のだそうです。

また、マサチューセッツ工科大学(MIT)の学生達の半数が誤った答えを出した。

この問題は、どちらも難しくありません。

ほんの少しだけ時間をかければよかったのに、直感に頼ってしまったことで誤った答えに行きついてしまったのです。

いったん立ち止まって注意深く考えれば正解することができたと私は考える。それなのに、半分の生徒が直感に急かされてしまったのだ。

(以上本項、ターリ・シャーロット『事実はなぜ人の意見を変えられないのか』(白揚社、2019年8月)230ページ)

「直感」なんてかっこいい言葉は似合わない間違えです。

そそっかしいだけです。

「そそっかしい」を「直感」と言い換えて素敵な行為のように思われているとすれば非常に危ういことです。

こんな簡単で重要性もない問題も間違える。

もっと難しく、重要な問題をそんなそそっかしさに頼るのはよくありません。

19~20世紀にかけて事業で大成功して大富豪になった伝説のビジネスマン、ジョン D. ロックフェラーは、よく考えることを強みとしていました。

そんなスーパービジネスマンのスタイルを真似しましょう。

考えるべき時があり、しかる後に行動すべき時がある、と彼は考えていた。問題点を沈思黙考し、長い時間をかけて計画を練った。

ロン・チャーナウ『タイタン 上』(日経BP社、2009年1月)408ページ

6 転職は直感で選ぶべき問題ではない

直感で選ぶべきは、十分に予見可能な規則性を備えた環境にある場合に限定されると前記4で説明しました。

転職先選びは、チェスのように「十分に予見可能な規則性を備えた環境」といえるでしょうか。

言えないでしょう。

人によって置かれた状況が全く違いますし、業界、業種、職種、会社、具体的条件、場所、時代等あまりに多くの要素が複雑に絡み合っています。

ダニエル・カーネマンの教えを引用します。

予測不能な状況で直感は当たらない

転職先選びは、「予測不能な状況」であり、直感は当たらないのです。

当たらないものに頼ってはいけません。

直感で職場を選ぶのは、異性と出会って少し話して気が合ったからといって2,3日で結婚するようなものです。

それでも幸せになれるかもしれません。

しかし、そんな選び方したいですか?

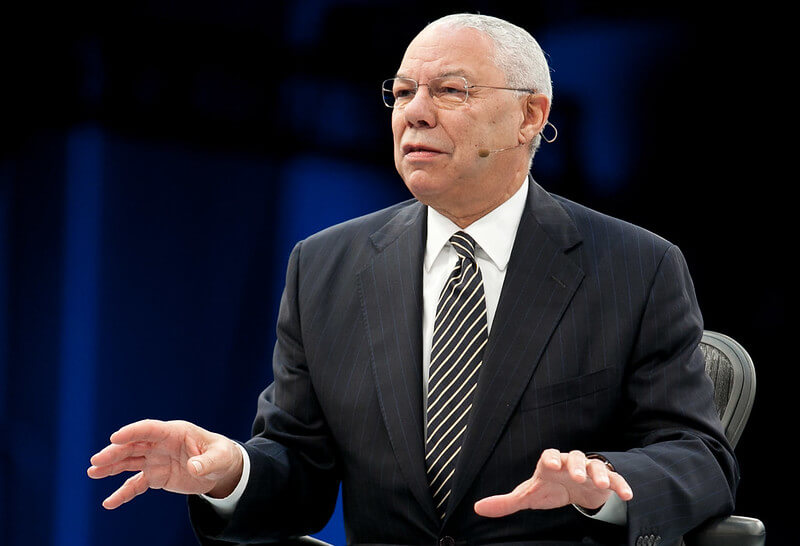

アメリカのブッシュ政権時代に国務長官を務めたコリン・パウエルさんは、自らの13個の座右の銘のうちの1つで「選択には細心の注意を払え」と言っています。

5. 選択には細心の注意を払え。思わぬ結果になることもあるので注意すべし。

これはしごく常識的な話だろう。あわてて物事を決めないこと。もちろん、時と場合によっては、急いで結論を出さなければならないこともある。だが普通は、選択肢を比較したり、ためつすがめつ*したり、明るい日中と暗い夜中に検討してみたり、各選択肢がもたらす結果を考えてみたりするだけの時間があるはずだ。いったん選んだら、その結果は自分で引き受けなければならない。選択をまちがえた場合、あとから訂正できることもあるが、訂正できないこともある。

*ためつすがめつ…あるものを、いろいろの方面からよく見るようす(goo辞書より)。

コリン・パウエル=トニー・コルツ『リーダーを目指す人の心得』(飛鳥新社、2012年10月)24ページ

転職とは選択です。

あわてて「この会社しかない!」と決めるべきではありません。

現職場と転職候補先を比較し、複数の転職候補先を比較して、各選択肢を検討すべきです。

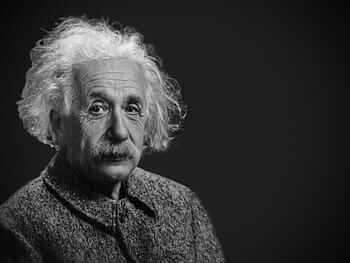

7 アインシュタインによる直感についての警鐘

新しいアイデアが突然頭に浮かんだ、それもかなり直感的なやり方で

アインシュタインはこう相対性理論発見について語ったことがあるそうです(ウォルター・アイザックソン『アインシュタイン その生涯と宇宙 上』(武田ランダムハウスジャパン、2011年))。

それに続き、アインシュタインは重要な言葉を続けています。

「直感とはそれ以前の知的経験の結果にすぎないのだが」

(同上)

アインシュタインによれば、「直感」とは、自らの過去の知的経験の結果であり、何もせずにいきなり思い浮かぶものではないのです。

アインシュタインの伝記を書いたウォルター・アイザックソンは、アインシュタインの直感についてこう評しています。

アインシュタインの相対性理論の発見は、10年に及ぶ知的思索と個人的経験に基づく直感から生まれたものである。最も重要で明らかなことは、著者の私が思うには、理論物理学に対する深い理解と知識である。彼はまた目に見える形の思考実験を行う能力にも助けられた。その能力はアーラウ時代の教育で培われたものだ。それから彼には哲学の基礎がある。

(ウォルター・アイザックソン『アインシュタイン その生涯と宇宙 上』(武田ランダムハウスジャパン、2011年))

つまり、アインシュタインの「直感」が正しく発動されるために以下のような素養や環境、体験が必要だったということです。

- 10年に及ぶ知的思索と個人的経験

- 理論物理学に対する深い理解と知識

- 目に見える形の思考実験を行う能力

- 哲学の基礎

仕事選びで直感を活用したいと思うなら、適切な情報を集めて分析し、よく分析することが優先されるべきです。

8 転職先選びは熟慮せよ/その選び方

「仕事選びは直感が大事」とよく考えもせずに決めてはいけません。

まずは十分に調査し、それに基づいてよく考えることです。

考えもせずに決めるのは、向こう見ずな決断です。

向こう見ず、無鉄砲、軽率、こんな言葉がぴったりな判断を、「直感」と奇麗な言葉でくさいものに蓋をしているケースはいくらでもあります。

「直感」は、悪い物を誤魔化す危険なマジックワードです。

安易に使うべきではなく、仕事選びでは直感という言葉を使わずに決めるべきです。「直感」と言い始めると、どういう決め方でもいい気がしてきます。

「ダーツで投げて刺さった先が最高の仕事。なぜなら、直感で体はそのベストな先に投げるようにしているはずだから」なんて信じるのと同じです。

直感教の信者は怖いですよ。入信しないように気をつけましょう。

仕事選びは、邪教を避けて適切に選ばれるべきです。

▼ダニエル・カーネマンの説く手法を応用した仕事選び

転職先の選び方を最新心理学から考えてみた

コメント

コメント一覧 (5件)

にゃんがー様、お世話になります。

最近、最新の記事だけではなく、過去の記事も見させて頂いております。

多くの方が直感やその場の感情で決めており、とても勿体無い転職選びをしているなと感じます。

こちら大変勉強になりましたので、早速社内でこちらの内容を共有させて頂きます。

引き続き、更新を大変楽しみにしています。

コメントありがとうございます。

世の中にはあまり考えてもしょうがない問題もあれば、よく考えた方がよい問題もあるはずであり、転職はよく考えた方がいい部類に属すると思っています。

[…] 直感で仕事を選び転職を決めていいのか」という記事を書いています。 […]

[…] 直感で仕事を選び転職を決めていいのかでも書いていますが、絶対的な適職や天職はありません。相対的にいい仕事を選んだ方がいい。 […]

[…] 直感で仕事を選び転職を決めていいのかで書いた通り、転職先選びは、直感が馴染む種類の決断ではありません。 […]