上司と合わない、めんどくさい、イライラする。

ああ、こんな上司に当たった自分はなんて運が悪いのか。まさに上司ガチャ。今の職場の会社員人生お先真っ暗だ。

こんな感情を抱いて仕事が嫌だなあと思っている人はたくさんいるはずです。

その上司と部下は、お互いが上司・部下の関係でなければそんな関係が悪化しないかもしれません。

上司・部下だからいけないのです。

特に上司。

なぜ「上司」という地位に就くと対人関係で問題が生じるのでしょうか。

上司の心理を読み解きます。

上司である人は自分の心理に気づき、部下は上司が置かれた状況を知ることは対人関係改善に役立ちます。

1 上司は自分のことを有能と思いたい(自己高揚動機に駆られる)

上司も人。

自分が優秀という思いたいとの心理には勝てません。

人間は、自分は有能だと思いたがる。

(ジェフリー・フェファー『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版社、2019年4月)

だから、自分のこの感覚をより一層強めてくれるようなことに熱心に取り組む。このように自分についてよい感情を持ちたい、自己評価を高めたいという動機を自己高揚動機(self-enhancement motivation)と呼ぶ。

誰でも自分のことを高く評価したいという心理を備えています。

2 自分と有能と信じたい上司は部下に厳しくする

自己高揚動機に駆られると、心理学的に2つの結果に立ちいたる。

同上

自己高揚動機に駆られた上司はどうなるんでしょうか。

言い換えると、自分を高く評価したい上司は部下に対してどう出るのか。

(1) 口出し・介入が状況を好転させられると思い込む

自分のことが優秀と思い込む上司は、自分が部下の仕事に介入すれば、その部下の仕事をよい方向に持って行けると思い込んでいます。

第一に、自分は有能であり事態を思い通りにできるという幻想にとりつかれる。自分がちょっと手を貸したり介入したりすれば、それによって状況は好転すると思い込むのである。

同上

管理職にはこういう人が多い。

何か問題があると「私がやらざるを得ないな」みたいな感じで介入する。

当然「私はお前より優秀だから、口出しすればうまくいくんだ」という顔をしています。

(上司にとって当然の前提)

上司>>>部下

これは恐ろしい心理です。

上司の方が部下より劣る場合、上司の介入によって、上司より優秀な部下の仕事を台無しにしてしまうのです。

とある業務に専従で担当している部下に代わってパートタイマーで上司がちょちょっと口出ししてそんなうまくいく保証はありません。

上司が自分個人で担当している業務に対して、事情を詳しく知らない部下が「なんでこうしないんですか?こうすればうまく行きますよ」といってきたら上司は腹が立つでしょう。

「何も事情を知らない奴が何をいうか!!」と。

でも、逆は平気で起きます。

事情を知らない上司が、部下にガンガン口出しします。

業務遂行するのは部下。そこに上司が思いつきであれこれ言いまくる。

上司はなんでそんなことするのか?

部下のことをいじめるつもりではなければ、その業務を良くしたいと思っているから。

有能なる自分が口出し(上司としてかっこいい言葉を使えば”指示”)をすれば、事態をよい方向に持って行けると思っているから。

通常、事情を知らない人がやってきてあれこれ口出ししてうまくいくことは少ない。

でも、上司は「自分ならできる」と信じ込んでいる。

この幻想あるいは錯覚に関する古典的な研究では、何の規則性もなく偶発的に起こる事象(たとえばサイコロ投げ)を自分の力で変えられる、と考える人が多いことが明らかにされている。

同上

そんな感じの自信に満ち溢れた表情をしておられますね。

上司の役割を担う人は気をつけねばなりません。

(2) 自分は抜群の管理能力があると思い込む

上司は、自分が有能と思い込むだけでなく、自分の管理能力を過大視します。

第二に、人間は自分を過大評価し、結果を改善する能力に自信を持っているので、自分に介入の余地がたくさん与えられている場合(または与えられたと思っている場合)ほど結果を肯定的に評価するようになる。

かんたんに言ってしまえば、人間は自分の監督能力に自信を持っており、しっかり監督するほど結果はよくなると思い込んでいる、ということだ。

部下に口出しすればするほど事態を好転させられると思い込むわけですね。

理由は?

―上司だから。

上司だからといってある局面での問題解決力が部下より高いとは限りません。

でも単に「上司であるから」という理由で自分が介入すればするほどうまくやれると思って口出ししてしまうのが「上司の心理」です。

そんな「上司の心理」と相性が良いのがフィードバック神話です。

部下の短所を上司が指摘することにより、部下を成長させるというものです。

これはやり方を間違えると部下のためにはなりません。

部下のためにならないことに自分と部下の時間を使って部下をダメにするのですから、無意味なダメ出しばかりする上司は無能です。

(3) 上司はコントロールしたい

人は状況をコントロールできる方が幸せです。

人間は生物学上、自分がコントロールしているときは満足感という内なる報酬を受け、そうでないときは不安という報いを受けるようにできている。

(ターリ・シャーロット『事実はなぜ人の意見を変えられないのか-説得力と影響力の科学』(白揚社、2019年8月)125ページ)

管理職も人です。仕事をコントロールできる方がいいのです。

他人に任せたらコントロール感がなくなってしまいます。

これがマイクロマネジメントを生みます。

他の人間にコントロールを譲るのは、やはりこのうえなく恐ろしい。

(同上・126ページ)

多くのマネージャーが、生産性や士気を損ねるにもかかわらず、部下を細かく管理する必要があると感じてしまうのはこのためだ。

上司が部下に厳しかったり、部下にとって上司がうざいと感じるのは、業務上のコントロール権を綱引きしているからです

上司は自分の部署の業務の重要な部分は全て自分の目が行き届いて管理できていると思いたい。

部下は自分のやることにあれこれ口を出してほしくない。

そのせめぎ合いが衝突の原因になります。

3 新人上司に気をつけろ

部下に厳しくしがちな危険な上司の類型、それは初めて部下を持った上司です。

自分の権力を行使したがる時期です。

パワハラも生じがち。

上司がパワハラをしやすいときの傾向として、津野准教授(※神奈川県立保健福祉大学大学院)は先行の研究結果をもとに、上司が「新たなパワーを得たとき」を挙げる。昇進したり、異動したりしたときだ。

朝日新聞2022年5月16日朝刊「新入社員 パワハラに遭わぬために」

新たな立場で仕事をするのは誰でも不安。上司も同じだ。しかも、上司は異動直後でも管理職として成果を求められていることが多い。いつも以上に神経質にをなって不安になっているかもしれない。

津野准教授は「そんなとき、上司は部下を攻撃して自尊心を保つという行動に出がち」と注意を促す。

4 ハズレ上司との関係性を良くするには

上司との関係性は、職場における問題第1位です(推測)。

「あんな上司大っ嫌いだ!」という極端な場合もあれば、

「うーん、なんか上司と合わないんだよね。。悪い人じゃないんだけど。」というマイルドだが地味に辛い人間関係もある。

会社員で上司がいない人はほとんどいません。

会社員であり続ける限り、上司は必ず存在し、上司との関係は職場での満足度やストレスに大いに影響します。

このことを否定する会社員はほとんどいないはず。

「もう私の上司最高!言うことなしッ!!」という人は本記事を読まなくていいですが、多数派はそうではありません。

多かれ少なかれ上司に不満のある会社員向けに、対上司の関係性を良くする心理学に基づく心構えを授けましょう。

(1) 上司の良いところに着目する

あまり関係性が良くない上司との関係を良くするテクニック。

それは、上司の良いところを見よです。

シンプルですが、コミュニケーションの核心を突いた技と言えます。

- 感情的にならず、落ち着いている

- 情熱的である

- 丁寧である

- 明るい

- 優しい

- 家族思い

- ワークライフバランスを重視している

- 会社を大事にしている

- 部下の良いところを見つけようとしてくれる

- 前向きである

- 仕事を任せてくれる(どの上司もあれこれ口出ししてくるけど、今の上司が一番控え目)

探せば色々あるわけです。

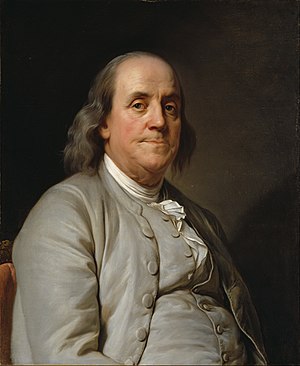

人のもつ徳に目を向けよ

ベンジャミン・フランクリンはこう言っています。

フランクリンは、アメリカ合衆国の政治家、外交官、著述家、物理学者、気象学者であり、印刷業で成功を収めた後、政界に進出しアメリカ独立に多大な貢献をした人物(Wikipediaより)としてアメリカで尊敬されています。

相手の良いところを見るべきなのは、部下から上司を見た場合に限りません。

ダメ出しばかりする上司は無能 | 「フィードバックだ」と偉そうに言われてもで書いた通り、上司は部下の良い面に着目してコメントをすると効果的なフィードバックができます。

上司が部下とよい関係を築くには部下の良いところに着目しなければならないのと同様に、部下も上司の良い面に焦点を当てるべきです。

(2) 相手の良いところを見ると人間関係が良好になる理由

なぜ上司の良い面に着目すると、上司との関係性が良くなるのでしょうか。

ア 自分が相手を好きになれる

まず自分の内面的な理由から。

自分が他人の良いところを見つけてそれを認めれば、その人のことを好きになれます。

往々にして、誰でも相手のあら探しにばかり時間を費やしてしまいがちですが、そうする代わりに何か相手の好ましいところを探すようにすれば、その人をもっと好きになれます

ゴールドスタイン=マーティン=チャルディーニ『影響力の武器 実践編』(誠信書房、第2版、2019年12月)163ページ

溺愛する必要はないですが、「いい奴じゃん」と思ってあげられる。

「あの人嫌い」と思うか、「あの人けっこういい人」と思うかで全然違います。

自分の精神衛生上もいいでしょう。

嫌いだと思っている人と一緒に仕事するなんて疲れますからね。

イ 相手が自分を好きになってくれる

次に外面的な理由。

こっちが相手のことを好意的に見ていれば、なんと相手も自分に好意的に思ってくれる。

「そんなバカな!すごい嫌がられて警察呼ばれたぞ」というストーカーの人々から批判が来そうですが、それは好意の見せ方がよくなかったに違いない。

演技ではない正真正銘の笑顔を見せて相手方に好意を見せると、その行為は相手方に伝わり、好感を得られる。

つまり、相手に自分を好きになってもらうには、ファーストステップとして相手に好意をもたねばいけません。

「俺はお前が嫌いだ。しかし、お前は俺のことが好きだろう」なんていうヤクザな態度ではいけないのです。

好きでない上司を好きになるのは難しい。

そこで好意を持つなんていう高難度のことはやろうとしない。

もっと軽いことをする。

上司の良い点をポツポツと見つけるのです。

(3) 「良いところなんか思い浮かばないよ…」というデメリットを克服するーもっとひどい上司と比較しろ

ここで問題があります。

「上司の良いところ…?うーん。。」となる会社員は多いでしょう。

上司の良いところが出てこない。

とりわけ上司への不満度が高いと全然出ないわけです。

こういう場合どうしたらいいのか?

「その上司」1人だけを絶対評価しようとするとうまくいきません。

相対評価しましょう。

他の上司と対象の上司を比較せよということです。

過去の自分の上司や、他部署の管理職等と比較すればいいのです。

比較すれば、「今の上司は怒鳴らないからいいかも」といいところも出てきやすくなります。

なぜ比較した方が良い点が出やすくなるのか?

比較評価をせずに、1人の上司を絶対評価しようとすると、自分の感情が重視されてしまいます。

単独評価の場合には、システム1の感情反応が強く反映される

ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー 下』(早川書房、2012年11月)191ページ

頭の中で対象の上司1人だけを思い浮かべる。

その上司のことはよく思っていない。

その場合、頭の中をその悪感情が支配してしまいます。その状態で上司の評価をしようとすれば瞬時に「ダメだあいつは」となってしまうのです。冷静な評価ができない。客観的に良いところを見つけようとしても感情のサングラスを通してみてしまいます。

感情に支配されずに冷静に上司の良いところを見つけたい。

比較対象をすればそれができます。

比較対象を行う並列評価では必然的にシステム2が働くので、単独評価よりぶれない判断が期待できる

同上

「システム1」は、行動経済学者ダニエル・カーネマンの命名した思考の様式であり、直感的で感情的な速い判断システムです。

「システム2」は、冷静に熟慮する遅い判断システムです。

人間の思考は怠惰なため、システム1に頼りがちです。

しかし、好きではない上司の良いところを見つけるには、よく考えないといけません。そのためにシステム2を発動させたい。

それには比較対象が有効です。

嫌いな上司、イマイチな上司の良いところを見つけるには、他の人とその上司を比較しましょう。

対象の上司1人だけを思い浮かべるよりうまくいくと思います。

(4) 上司の良いところを見つけないと悲惨な結末が待っている

「あの上司の良いところ見つけるのなんて無理」と考えている会社員には暗い未来が待っています。

転職や異動等で当該上司から離れない場合、関係性がさらに悪化してストレスが増大することが考えられます。

ハロー効果が悪い方向に働くからです。この場合逆ハロー効果とも言います。

もしあなたが大統領の政治手法を好ましく思っているとしたら、大統領の容姿や声も好きである可能性が高い。このように、ある人のすべてを、自分の目で確かめてもいないことまで含めて好ましく思う(または全部を嫌いになる)傾向は、ハロー効果(Halo effect)として知られる。後光効果とも言う。

ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー 上』(早川書房、2012年11月)122ページ

もしある部下が上司のことを好ましく思っておらず、嫌な感情を持っているとしたら、ハロー効果と上述の「自分の好意は相手に伝わる」のカウンターによって以下のような悪いループにはまります。

①上司がなんとなく嫌だ

▼

②上司の仕事の指示内容はダメだと思う。

▼

③「なんであんなダメなのが上司なんだ」とさらに嫌いになる。

▼

④部下に嫌われていることに上司が気づく

▼

⑤上司の部下に対する接し方が悪化する

▼

⑥上司のことがもっと嫌いになる

▼

⑦上司の仕事が全然だめにしか見えない。

▼

:

これは恐ろしい負の連鎖です。

この負の連鎖を断ち切るには、自分から動くしかない。なぜなら上司は他人だからコントロールできないから。自分の言動は変えられます。

上司との関係を良くしたいなら自分から。

世界を良くしたいなら自分から、とマイケル・ジャクソンも歌っています。

If you wanna make the world

A better place

Take a look at yourself and

Then make a change

日本語に直訳すると「世界をより良くしたいのなら、自分自身を見つめ直し、そして変化を起こしなさい」。

マイケル・ジャクソンは、自ら歌う曲の半分以上を自ら作詞作曲をしていたはずですが、この歌詞のある曲のMan in the Mirrorは、本人の作詞作曲ではありません。

それでもマイケル・ジャクソンは自分のライブの締めの1曲にこのMan in the Mirrorを選んだとされています。

思い入れのある曲なんですね。

(5) 上司との人間関係が良好になった例

『影響力の武器 実践編』には、上司と仲の悪い女性が上司の良い面に注目して人間関係がよくなった例が書かれています。

われわれの友人に上司と仲の悪い女性がいて、互いにめったに目を合わせないどころか、彼女はその上司を人間的に心底嫌っていました。けれどもある日、彼女はフランクリンの教えに従おうと決意したのです。その上司は職場では親切な人ではありませんでしたが大変家族思いで、それには彼女も本当に感心していました。この点に注目しているうちに、少しずつではありますがだんだん彼のことを好意的に見るようになっていきました。

ゴールドスタイン=マーティン=チャルディーニ『影響力の武器 実践編』(誠信書房、第2版、2019年12月)163ページ

この女性は偉いですね。

職場で親切ではない上司の職場以外での良い面に着目して少しずつ見方を変えていったのです。

上司との人間関係を良くするために自分から動こうと決意して実行したんですね。

そして、その努力がとてもよい結果をもたらすのです。

そしてある日、彼女は上司に、家族をとても大切にしていて感心すると伝えたのですが、それは彼女の本心でした。驚いたことに、翌日彼は彼女のところにやってきて、ある情報に関する注意を与えてくれ、それはとても彼女の役に立ちました。それ以前だったら、絶対にそんなことはありえなかったでしょう。

同上

嫌いな上司に良い面を伝えるのは難しいです。

しかし、この女性は少しずつ上司に好感を持つようになったので、本心から感心していると伝えられたのでしょう。

嘘はバレて好感度を上げられませんので、事前に少しずつ好感度を高める努力がうまくいったのです。

こう思うと実際に伝える技も大切です。

伝え方を磨きたい人には、「伝え方コミュニケーション検定」の講座で勉強するのがおすすめです。

苦手な上司・部下の理由と解決策がわかる!伝え方コミュニケーション検定5 無能上司が変わらないなら転職せよ

本記事は、転職を勧めるものではありません。

上司も人の子であり、上司心理を持つのはしょうがない。

部下であっても上司の地位に就いたら同じような心理になります。

部下持ちの役職に不可避的についてくるものなのです。

なので、上司を一方的に責めるのはよくない。むやみに対人関係を悪化させます。

上司も大変だなと思うことが重要です。

しかし、中には上司の役割がどうしても向いていない人もいます。

悪い「上司の心理」に取りつかれ、部下にやたらプレッシャーをかけるパワハラまがいの上司もいるわけです。

現職場でそうした上司と離れられる見込みがないのであれば、転職を検討すべきです。

対人関係は職場で超重要です。

人間関係が本当に嫌な職場を辞めれば、劇的にストレスが緩和されます。

人間関係が嫌で会社を辞めるのは悪いことではありません。

どうしようもない上司に悩んでいるなら転職を検討すべきです。

その際には仕事の裁量があるかにも気を付けましょう。

対上司の関係性の悪さは裁量の乏しさにも由来しているかもしれません。

▼以下過去記事を読んで確認。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] あわせて読みたい 上司と合わない理由 | めんどくさい・イライラを生み出す管理職の心理 上司と合わない、めんどくさい、イライラする。 こんな感情を抱いて仕事が嫌だなあと思 […]

[…] あわせて読みたい 上司ガチャは必然である | なぜうざいのか 上司と合わない、めんどくさい、イライラする。 ああ、こんな上司に当たった自分はなんて運が悪いのか。まさに上司 […]

[…] あわせて読みたい 上司ガチャは必然である | なぜうざいのか 上司と合わない、めんどくさい、イライラする。 ああ、こんな上司に当たった自分はなんて運が悪いのか。まさに上司 […]