本記事はワインスクールのプロモーションとなる内容を含みます。

「ワインスクール 出会い」で検索している人が多いので、先に結論を書きます。

ワインスクールは、真面目な大人の出会いの場になっているのは間違いありません。

私の知る限り、私の通っていたワインスクールのソムリエ試験受験講座の同期の中で2組の結婚カップルが誕生していました。

あるワインスクールの中で1個人である私が知る限りでそうなので、出会い率は高い。

詳しくは本記事の後の方で書きます。

ワインの知識よりも出会いに興味がある人は、本記事の前半をすっとばして、後半にある出会いの理由説明とおすすめスクールの部分だけを読むのでOKです。

記事を読む時間すら惜しい人は、すぐに以下ワインスクールの無料説明会に参加されることをおすすめします。大手でしっかりしてるし、大手スクールは受講者が多くて出会える確率は高いから。

ワインを学ぶなら国内No.1の【アカデミー・デュ・ヴァン】

私は、数年前にワイン知識ゼロの状態からワインスクールに通いました。

入門講座を取り、面白かったのでそのままソムリエ試験受験講座まで受講し、無事にソムリエ試験に合格しています。

(正確には、私は実務経験がないのでソムリエ試験ではなく、ワインエキスパート試験です。試験はほぼ同じなのでここでは説明の単純化のためソムリエ試験としています。)

ワインスクールに通うとこんないいことがあるぞ、ということを紹介します。

1 ワイン教室に通えばワインに断然詳しくなれる

ワインのエキスパートになるには鍛錬が必要ですが、ワインスクールに通ってワインについて勉強するのはとても効率的です。

かなり詳しくなれます。

(1) ワインの体系的知識が手に入る

ワイン教室の講座では、ぶどうの栽培・ワインの醸造といったところから勉強します。

よほどの物好きでないと独学でこんなことは学ばないでしょう。

「栽培の知識なんてつまんない」

と思うかもしれませんが、こうした基本的な事柄が知識の幅を広げてくれます。

湿気の多い日本とヨーロッパとでは、主流となる栽培方法が違います。

そうした作り方や土壌の違いでワインの味わいに差が出ます。

発酵させるのは木樽を使うのかステンレスタンクを使うのかでも香りや味に違いが生じます。

その違いをとらえて「これは木樽の香りが強いから、香ばしい食べ物に合わせましょう」なんて考えたりもできます。

知識としてこうしたものを持っているかで、ワインの味わい方が変わります。

飲んでるだけでこうした微妙な差を見極めるのは難しいです。

本で独学も難しい。

先生が教えてくれると「そんなものなのか」とわかります。

また、どの先生も教科書知識以外のワインのことをあれこれ話してくれますので、面白いです。

(2) ワインのテイスティングは独学で習得するのは難しい

以下の白ワインのテイスティングコメント見てみましょう。

テイスティングコメント

香り:洋なし、パイナップル、黄色い花を想起させる華やかな香りとビスケット、ローストしたアーモンドのような香ばしい香りが調和。

(”登美の丘ワイナリー”シリーズ 「登美」シリーズ 日本ワイン サントリーより)

味わい:口当たりはやわらかく、滑らかなテクスチャー。程よい酸味が全体の味わいを引き締めている。前半の香り、味わいの強さは中程度だが、中盤から余韻にかけてボリュームが増していく。余韻長い。

上記のテイスティングコメントは、「登美」という日本のよい白ワインについてのものです。

「洋なし?パイナップル?ワイン作る時にそんな果物入れるの??」と疑問に思うかもしれません。私は思ったことがあります。

洋なしもパイナップルもワインには入っていません。

ワインのテイスティングには共通語があります。

「洋なし」も「パイナップル」も白ワインの香りを表現する時の共通語です。

こうしたワインの香りを表現する言葉はたくさんあります。

ある香りの要素をこうした身近な食べ物等で表現するのです。

「AY-002の香りの要素がある」なんてイマイチでしょう。

ワインの勉強をしていれば、「洋なし、パイナップル」とあるので、これははシャープなすっとした白ワインではなく、やや南国果物系の香りに厚みのあるワインだとわかります。

また、「ビスケット、ローストしたアーモンドのような香ばしい香り」とあるので、ステンレスタンクではなく木樽で発酵させていると推測できます。

このテイスティングは短期間ですぐできるようになったりしません。

練習が必要です。

練習となるワインを用意するのがワインスクールに行かないと難しい。

ワインスクールはテイスティング練習の最高の環境を与えてくれます。

テイスティングの練習には比較テイスティングするのが効果的です。

複数のワインを比較するのです。

ワインスクールなら、数種類のワインを同時に提供してくれて、比較テイスティングができます。

それも、きちんと比較の練習になるよう考えられてセッティングされています。

たとえば、ワインには濃い色と淡い色があります。

「濃い」「淡い」は相対的なので、他のワインと比較してはじめて「あ、これはこっちより色が濃い」とわかります。

香りや味わいも同じです。

比較することで、「酸味が強い、とはこの程度のことをいうのか」と基準が自分の中で確立されていきます。

初心者が自分で「このワインとこのワインを比較しよう」と考えるのは極めて厳しいです。

しかも、ワインは瓶を開けたらすぐに劣化します。

自宅で数本のボトルを一気に開けるのは困難です。

スクールなら生徒がたくさんいるので、ボトルを多くあけられて新鮮なワインでティスティングが可能です。

しかも、ワインスクールなら先生がテイスティングについて教えてくれるのです。

ワインのテイスティング練習の場として、ワインスクールと自宅では雲泥の差です。

ワインの勉強となればみんな教科書を読むのではなく味わいを学びたいはずです。

それにはワインスクールがうってつけなのです。

▼最大手ワインスクールで無料体験会に参加できる(公式サイト)

(3) おいしいワインと食事の組み合わせくらい知っとけ

飲食業や仕事でワインに少しでも関わる人はワインの知識は習得するのはおすすめです。

ワインを提供しているどの飲食店も、ワインの知識がほぼ皆無です。

赤ワインを常温で提供するのは良くありません。

赤ワインは常温で飲むべからず。

赤ワインをおいしく飲みたいなら冷やして飲むべきです。

日本の「常温」はフランスの「常温」よりも高いので、高い温度で放っておくとワインが締まりのない味になっちゃいます。

常温の赤ワインを出す店は、温度管理ができてないのでワインを注文しないのが正解。

— にゃんがー@外資弁護士サラリーマン (@Nyanger_b) 2020年5月31日

ぬるい赤ワインが出てきたら「この店のワインはダメだ」とすぐわかります。

某航空会社のビジネスクラスの赤ワインもぬるかった。。

フランス料理、イタリア料理といったガチンコなワイン提供店ではない居酒屋でワインセラーがあるところだと、「ここはしっかりしてるではないか」と思います。

ある高級ステーキ店でのこと。

生牡蠣があったので注文しました。

店員に「生牡蠣に合う白ワインをグラスワインでください」と頼みました。

店員は「本日のおすすめグラスワインがあります」と勧めてきたのでそれを頼みました。

そのワインは、生牡蠣には全然合わない白ワインでした。

色が濃く、果実味が強いワインだったのです。

それだけで飲めばおいしいのですが、果実味の強い木樽の香りも効いた白ワインだと生牡蠣の生臭さを強調してしまい、台無しになってしまいます。

「牡蠣にはシャブリがベストマッチだ」と言われるように、なんか合うワイン持ってきてくれるかな、と思ってたら、ただの「今日のおすすめグラスワイン」を持ってこられた。。

その日の代金は3人で10万円超だぞ。

生牡蠣に合うワインくらいしっかり出してくれ、、と悲しくなりました。

シャブリ(というフランスの地域で作られる白ワイン)が牡蠣に合うのは、シャルドネという白ブドウ100%で作られているからです。

シャルドネは世界人気ナンバーワンの白ワイン向けブドウ品種です。

「シャルドネは、特徴がないのが特徴だ」とスクールで習いました。

そう、あまり味わいに癖がないのです。だから食事に合わせやすい。

味に癖があると、食事に合わせにくい。

シャルドネは香り・味わいに特徴がない。そのままだとつまらないため、香り・味わいを付けるため、醸造過程で木樽の中で発酵されることが多いです。

木樽の中で発酵されると、木樽の香りがワインに付きます。

そうすると、香ばしい香りを持つワインにしあがります。香ばしい木の香りがつくので、フレッシュな魚介よりも、焼いた豚肉とか火の通った料理が合います。

しかし、シャブリでは、シャルドネは木樽ではなくステンレスタンクで発酵されます。このため、味わいに木樽の香ばしい香りがつかず、切れのあるものになります。

そのキレのある味わいというのが、「シャルドネ+ステンレスタンク」がシャブリが牡蠣に合うゆえんなのです。

漫画「神の雫」では、シャブリ地区は太古の昔海だったので、海産物である牡蠣に合うワインが作られる土壌があるのだ、と説明されています。

上記の説明はワインスクールで勉強すれば簡単にできるようになります。

また、スクールの講師が「牡蠣には甲州(注 日本のブドウ品種。白ワイン用)がベストマッチだ」とも言っているのを聞いたこともあります。

牡蠣と甲州はこれまたよく合いそうです。

なぜか?

甲州も非常にすっきりとした白ワインだからです。

色も実に薄い。

香りは日本酒のような「吟醸香」が特徴であると言われています。

合うのは間違いない。

ソムリエ試験に出る内容ではないですが、ワインスクールに通えばこうした知識はちょくちょく手に入ります。

ワインスクールに行く前の私のワインの知識は「魚には白ワイン。以上。」くらいでしたので、 かなりレベルアップしました。

(4) ワインは趣味として悪くない

ワインを「教養」として語るワイン通もいます。

自分の得意なことを「教養」と引き上げるのはあまり褒められたものではないので、ワインが教養であるとは私は言いたくありません。

とはいえ、ワインは世界で愛飲されており、多くの人との間で共通の話題になります。

日系企業で働いていた時の話。

「関係会社のアメリカ人が来日する。飲み会を開く。出席してこい。黙ることはまかりならん」

こう上司に命ぜられて飲み会に出席しました。

アメリカ人1人。日本人5人くらい。

私はそのアメリカ人のすぐ隣。

みんなアメリカ人の隣には座りたがらない。

私も別に隣に座りたかったわけではありません。知らない人だし。

「黙ってはいかん」という上司の命に従い、英語でなんとか会話を続けようとする。

共通の話題を探しました。

バスケは?あまり見ない。

野球は?あまり見ない。

アメリカ人なのにバスケも野球も見ないのか。

これはまずと思ったときにワインの話を振ったらワインは好きだったので話に乗ってきてくれました。

また、旅行する際にもワインに多少詳しいと観光スポットが増えます。

フランスに旅行すればボルドーやブルゴーニュといった著名産地があります。

ワインを多少勉強すれば「おお、ここがロマネ・コンティの畑か!」とか「シャトー・マルゴーだ!」と感動できるはずです。

私はアメリカのナパ・バレーに観光で行ったことがあります。いい所ですよ。

南アフリカはワイン観光を推していますので、風光明媚なワインナリー観光ができるはずです。

オーストラリアのワイン産地を巡るのも良さそうだなあと思ったりします。

ガクトのワイン判定のコメントはどうなのか、とかも理解できるようになるはずです。

ワインの勉強も社会人の勉強に入るかも。

ビジネスに使える教養としてのワインという観点だと、アカデミー・デュ・ヴァンが初心者向けにビズワインという入門講座を設定しています。

2 ワインスクール・教室はハイスぺ男子やCAとの出会いの場にもなるので婚活コスパが高い

検索ワードで「ワインスクール 出会い」というのはよく検索されています。

飲み会の会話の中で私が「ワインスクールに通ってたことがある」と言ったら、「出会えますか?」と聞いてきた独身女性もいます。

そんな出会い目的の人のために伝えましょう。

ワイン教室の出会い度は高いです。

(1) ワインスクルールの出会い度が高いのはなぜか

なぜそう言えるのか?

私のソムリエ試験受験講座の同期の中で2組の結婚カップルが誕生していました。

大学みたいにたくさん人はいません。

同期といっても、同じスクール内。人数は少ない。

それでも短期間で2組は多いと思います。

私の見聞きしたことだけではサンプルが足りないと思う批判的精神を持っている人は、ワインスクールの無料体験に行ってこう質問すればいいと思います。

「生徒同士の結婚って多いですか?」

ワイン教室の事務局の人がこう言ってました。

「スクール内で出会って結婚される人多いんですよね」

色々な好都合な条件が整っているのかもしれません。

- 20代以上の大人しかいない。

- 平日夜や土日なら働いている人がメインで、男女比も均等くらい。

- 共通の好きな話題(ワイン)がある。

- ソムリエ試験合格の講座なら「一緒に合格しよう!」という連帯感が生まれる。

- 先生や生徒との飲み会が多い。スクールも積極的にイベントを開く。

結婚目的だけではなく、友達も当然できます。

また、士業の人もけっこう見受けられました。

ネットワーク開拓の場にもなりそうです。

転職でも紹介の機能は超強力なので、ワインスクールは転職のきっかけになるかもしれません。

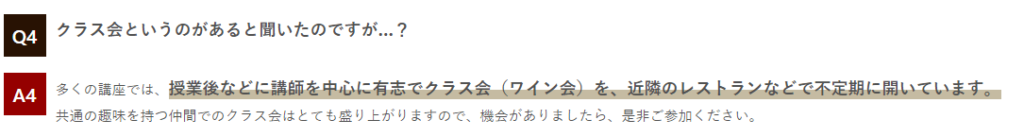

ちなみに、ワインスクールであるアカデミー・デュ・ヴァン![]() のウェブサイトには以下のQAがあります。

のウェブサイトには以下のQAがあります。

私が受講していたクラスの先生は、授業後に必ず飲み会を開いていました。

その先生は説明会でも「私が受け持つ授業の後は毎回飲み会をやります」と宣言していました。

どの先生が飲み会にどんなスタイルを取っているのか、他の生徒はどんな人なのか、説明会で推測ができる。やはり説明会に行くのは大事なのであります。

▼最大手ワインスクールで無料体験会に参加できる(公式サイト)

(2) ハイスぺ男子やCAに出会えるのか

グーグル検索で「ワインスクール 出会い」と検索すると「ハイスペック男子に出会える」というサイトが上の方に出てきました。

ワインスクールを婚活の場にしたい、異性の属性を知りたい、という鼻息の荒い人向けに、どんな人がいるか勝手に紹介します。

男性にハイスペック組が多いのは間違いない。

会社経営者ですごい高いワインをよく持ってくる人がいるとか、普通に有名大企業に勤務してる人もいた。

貧乏でなけなしの金を払ってワインを勉強しようとする男性はあまりいなさそうということです。そうすると結果として世間で言うところのハイスぺ系の割合が高くなる。

女性陣は、日常生活では飛行機の中以外では出会えないCAの人が本当に多かった。

ワインスクールにCAが多いのは嘘でも都市伝説でもなく純然たる事実です。機内でソムリエバッジ付けれたりしてステップアップにいいとか。

女性陣もけっこうハイソな人が多かった印象です。医者や士業も多かった。

ワインスクールでソムリエ試験(またはワインエキスパート試験)受験をしようとするとそれなりに勉強することになるので、勉強をすることができる真面目な人、大人な人が多いという印象です。

そして、受講料は格安ではありません。

そういう事情からしても真面目な出会いの場なのかもしれません。

3 ワインスクールは初心者超ウェルカム

ワインスクールって怪しくない・・?と思う人もいるでしょう。

その気持ちはわかる。

私も最初行くの緊張しました。

しかし大丈夫。特に本記事で紹介するワインスクールなら特に大丈夫。

(1) ワインスクールは初心者を歓迎してくれる

ワインスクールは、ワインに詳しい人だけではなく、「全くワインのことわからないんですけど、そんな私でもいいですか・・?」という人に広く受講してもらいたいと思っています。

ワインスクールで教えている先生はみんなワインが大好きで、「ワインのこと詳しくないけど、ワイン好きだからもっと詳しくなりたい」という人を大歓迎してくれます。

ワインのファンが増えてみんな喜んでいます。

ワインスクール経営陣には売上・利益が大事かもしれませんが、スクール先生はだいたい本業があって片手間でバイトのような形でやっていますので、スクールの経営目線のことは話してきません。

私も知識ゼロで説明会に行きましたが、全く問題なしです。

怪しくない。行けばわかる。

(2) ワインスクールの年齢層や生徒はどんな人?

年齢層は主に30~50代ですが、20代も普通にいます。

けっこうばらけています。

全体を見るよりも、個別のクラスに着目すべきです。

平日昼間は主婦が多いです。

平日夜には働いている人が多いです。

スクールの説明会で年齢層は聞いた方がいいでしょう。

「○○校のこの講座、いま申し込みは全員女性です」といったことも教えてくれます。

「ザ・ワインのプロ」みたいな人は生徒にいません。

みんななんとなくワインが好きなので受講しています。

「友達に誘われてなんとなく」という人もいます。

カルチャースクールのノリです。というかカルチャースクールそのものです。

割合でいえば飲食業の人は多いかもしれません。

飲食業だからといってワインに詳しいわけではないので習いに来ているという感じです。

先に言った通り女性だとCA(客室乗務員)の方が多かったです。

また、たまにお金持ちが物好きで受講したりしています。

私のクラスではホテル経営者が秘書と一緒に受講していました。

4 ワインスクールのおすすめ(東京・大阪・名古屋)

おすすめワインスクールを2校あげます。

【アカデミー・デュ・ヴァン】どちらも大手です。

アカデミー・デュ・ヴァンが最大手。![]()

これら2つなら間違いがない。

私はワインスクールに通ってみるかを考えたときに、ネットでワインスクールを検索してみて心配になったのは「ここは大丈夫なスクールなのだろうか?」ということです。

ワインスクールなんていったことないからだまされたりしないかとか、そこまでは恐怖心は感じなかったものの、なんとなく不安になったのです。馬鹿にされるんじゃないかとか。

心配した結果、私は大手の「レコール」に通いましたが、全然大丈夫でした。マジ杞憂。

「アカデミー」のことは「レコール」の先生や生徒から評判を聞いていましたが、概ね好評でした。

最近「レコール」の先生が、「アカデミー」のFacebookの投稿にいいね!を押していました。

「アカデミー」の方が大きくて費用がやや安いようです。

この両者も大手とはいえ、規模はかなり小さいです。

ワインスクールはどこも零細規模です。

あまり零細すぎると、先生も少ない、生徒も少ない、でバリエーションが乏しくなります。

出会い目的なら大手一択です。

他の校舎から振替で授業を受けに来たりして仲良くなれたりします。

零細すぎると「ハズレ」を引く可能性があるため、大手がいいと思います。出会い目的の人が生徒の少ない教室に行ってどうする。

私が「レコール」を選んだのは、立地です。

「アカデミー」よりも通いやすい場所に校舎があったからです。

また、無料説明会に行って興味を持ったのも理由です。

【アカデミー・デュ・ヴァン】青山・銀座・大阪・名古屋

【レコール・デュ・ヴァン】

渋谷と新宿

もちろん、この2社以外にもワインスクールはありますので、通いやすいところにあって、費用が妥当で雰囲気が合うところがいいと思います。

無料体験でもけっこう勉強になりますので、参加されることをおすすめします。

どちらか迷ったら両方参加するといいと思います。無料。

どちらかまず1つ、と考えている方には、アカデミー・デュ・ヴァンを勧めます。

▼無料体験・説明会はこちら(公式サイト)

\ 青山・銀座・名古屋・大阪/

/渋谷・新宿\

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] ワインスクールは真面目な出会いの場にもなると書いた記事には地味に読まれているようです。 […]

[…] ワインスクールがおすすめか知りたい初心者へ。入門知識習得から出会いまで […]